1353年ランサーン王国建国。1899年にフランスによりインドシナ連邦に編入されます。1953年にフランスから独立するものの、王国政府とパテト・ラオの対立が激化。フランスの介入、ベトナム戦争の影響などを受け、国内を⼆分、三分して戦争が続きました。現在でもベトナム国境沿いにはベトナム戦争時の不発弾が数多く残されています。1973年にラオス和平協定成立、1975年にラオス人民民主共和国が誕生しました。

政権は、ラオス人民革命党の主導による社会主義政権ですが、1986年よりチンタナカーン・マイ経済政策に移行し、市場経済システムを導入しています。しかし、1人あたりの国内総生産は$350と低く、貿易収支援も輸入が輸出の3倍を上回る慢性的な赤字を計上する低迷がつづいています。

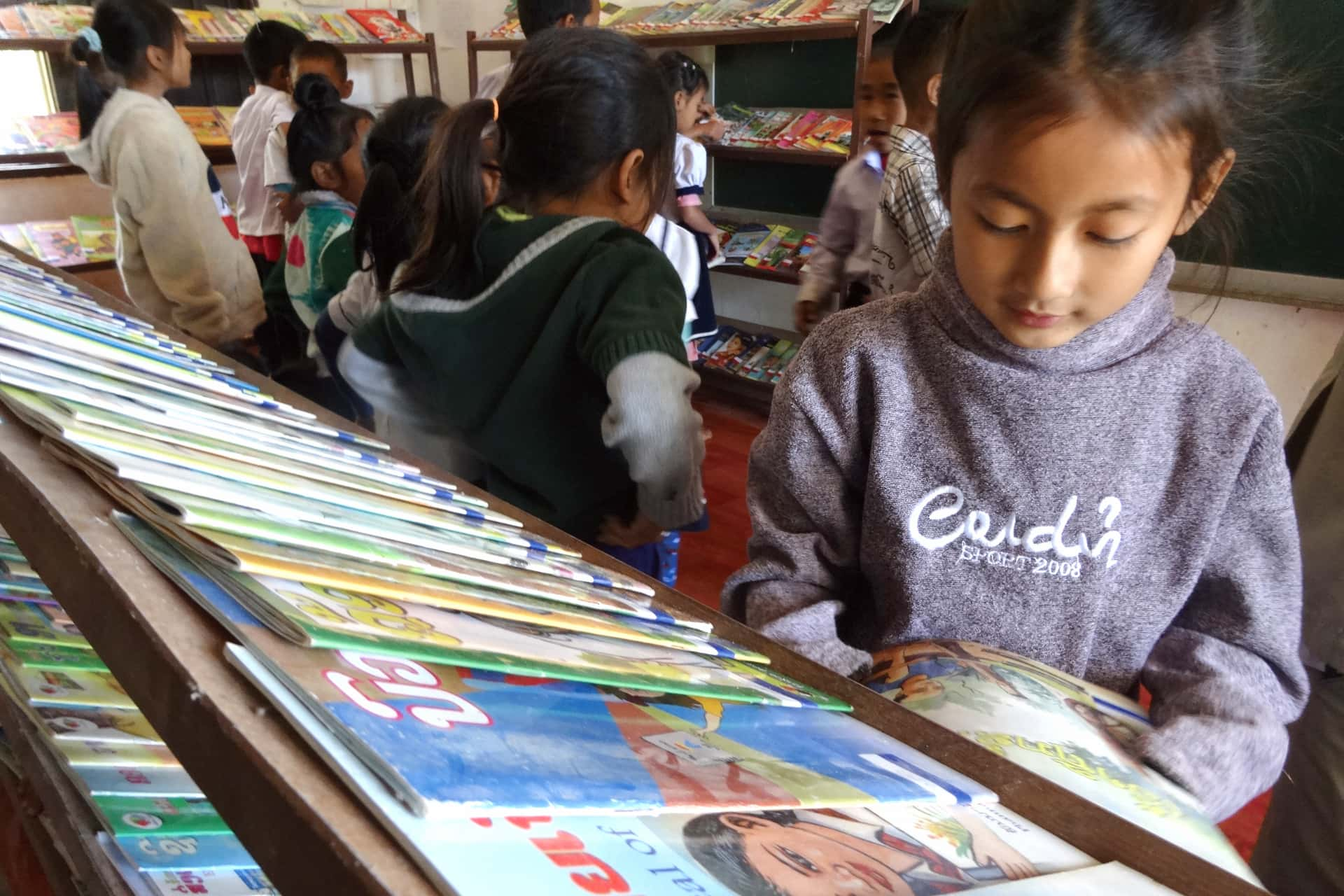

学校や地域、コミュニティで図書館・図書室の果たす役割は様々です。読み書きを⾝につける、知らない情報に触れ知識を増やす、地域の人たちに出会い交流する、⾃分や市民の権利を知る、学び知る権利を保障する場所であり、地域社会に参加するきっかけを提供できる場所でもあります。エファジャパンは「本」そして「図書室」の⼒と可能性を信じています。そして学校や地域、コニュニティが持続的、自立的に行えるようにするための知⾒やスキルの提供、人材の育成なども行っています。

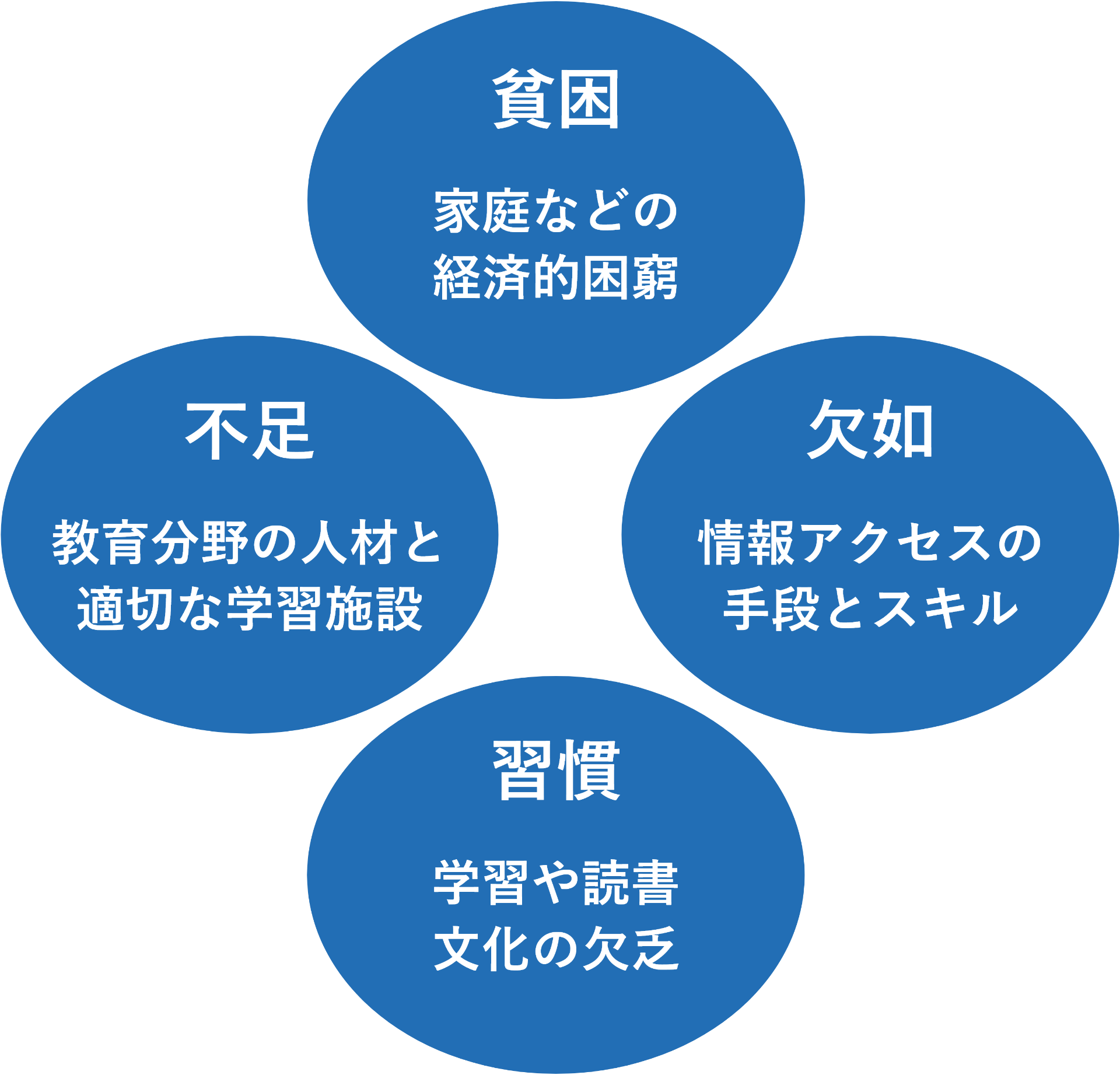

施設(場所)、教材(物)、人材(人)の課題が原因となり、障害児がよりよく生きるための情報へのアクセスが制限されています。障がいがあっても自分たち子どもには権利があること、健康を害した時の対処方法、生活を守るための法律など「知らない」ことで、一向に解決されない課題が存在しています。

対象校を選定する際の基準

国立図書館、各郡教育局、Aid Children with Disability Association(ACDA)等と連携、現地を訪問、先生、児童、保護者や地域住民にヒアリングなどをおこない選定しています。